Services juridiques : Pourquoi et comment s’intéresser au R.O.I. ?

La rentabilité des prestations juridiques est un sujet souvent abordé au sein des organisations et notamment par les directions financières. Pourquoi ? Parce que les entreprises recherchent des leviers de croissance, plus particulièrement en interne. Aussi, les compétences des juristes sont aujourd’hui appréciées tout autant pour leur expertise métier qu’au regard de leur capacité à contribuer aux gains économiques de l’entreprise.

Par ailleurs, dans une contexte économique, politique chahuté depuis 2020, et désormais confronté à l’intelligence artificielle, les professionnels du droits doivent répondre aux enjeux de rentabilité et de productivité.

Le juriste en entreprise, historiquement considéré comme un gestionnaire du/des risques de l’entreprise devient désormais – grâce à la technologie – une nouvelle ressource pour l’entreprise, un nouvel expert interne créateur de valeur.

Comment va évoluer le rôle du directeur juridique ?

Aujourd’hui la direction juridique est déjà positionnée dans la stratégie de l’entreprise, mais elle n’est pas en charge de l’attribution des budgets ni de la répartition de la valeur entre les services.

La direction juridique s’est toujours excusée de dépenser de l’argent… Pour changer la façon de voir les choses, il va falloir amener la direction juridique à se doter en interne d’outils et de compétences internes permettant de proposer de nouveaux leviers de croissance.

Le métier de juriste est en pleine mutation tant sur le plan organisationnel (outils) que sur le plan humain (compétences individuelles). Dans une logique de création de valeur, le juriste a accès à une source d’opportunités venant de l’extérieur qu’il devra apprendre à analyser sous un aspect commercial. Quelle opportunité commerciale se cache derrière une décision juridique ou une décision du législateur ? Et comment traduire cette opportunité en valeur pour favoriser la croissance de l’organisation ?

Dans cette logique de rentabilité et de productivité, le profil du juriste d’aujourd’hui et plus encore de demain, est à la fois juridique, financier et commercial. Et l’utilisation de plateformes juridiques devient de plus en plus importante.

Concrètement, prenons le cas de la veille juridique. Cette veille est purement informative pour l’organisation et la valeur de l’information se perd faute d’être utilisée. Il est pourtant possible de transformer cette veille juridique en « valeur économique » et ainsi passer d’un rôle de « gestionnaire de risques » à celui de « créateur de valeur » qui va utiliser l’analyse du marché, de la législation et des opportunités pour proposer des solutions, anticiper les contraintes pour mieux les gérer dans le temps, avec la collaboration de toutes les ressources de l’entreprise.

Dans ce contexte, les FinTech et les LegalTech ont déjà pris de l’avance et accompagnent ce changement pour en identifier les leviers de croissance et les indicateurs de performances clés financières et juridiques.

Qu’est-ce qu’une prestation juridique ?

Les services juridiques couvrent tout autant des prestations de conseils, de contrôle et de représentation juridiques. Mais cela couvre également la rédaction de contrat, la mise en place de stratégie pré-contentieuses pour éviter les conflits, l’analyse de risques et le respect des procédures internes de conformité pour respecter des règles prudentielles ou tout simplement la ou les lois applicables. Les types de prestations juridiques exécutées par un juriste d’entreprise les plus courants comprennent notamment (et sans limitation) :

- La rédaction de contrats et d’autres documents juridiques

- Le conseil aux clients sur leurs droits et obligations juridiques

- La représentation des clients dans les affaires contentieuses tels que les procès civils, criminels, audiences administratives, appels…

- la négociation des règlements avec les parties adverses dans le cadre de litiges et autres litiges

- Effectuer des recherches sur les réglementations et les précédents juridiques

- L’application de procédures internes ou formations pour répondre aux contrôles des autorités publiques

- La veille constante de la conformité de l’entreprise aux lois, au fur et à mesure de son développement commercial

- La fourniture de conseils sur le droit des sociétés, les fusions et acquisitions

- Le droit du travail, la propriété intellectuelle et d’autres domaines du droit des affaires

- La gestion des litiges si nécessaire

- La négociation de règlements ou d’arbitrages

- La fourniture de conseils sur la législation environnementale

- (…)

La liste est longue et dépend du secteur d’activité concerné. Les professionnels du droit sont désormais de véritables partenaires des décideurs économiques, au même titre que les financiers. Intervenants sur tous les fronts, ils ont une vision globale des activités de l’entreprise, des lois et des règlementations à prévoir pour le futur… ainsi capables d’anticiper certains changements d’orientation clés pour le développement commercial de l’entreprise.

Qu’est-ce que le ROI d’une prestation juridique ?

Le ROI (ou retour sur investissement) permet de déterminer la rentabilité des capitaux investis, ici, dans le cadre d’une prestation juridique.

Une prestation juridique ce n’est pas seulement la prestation faite et exécutée par un professionnel du droit (avocat, juriste) au sein d’une équipe mais tout le temps passé sur le dossier. Lorsque l’on décompose la vie d’une prestation juridique, il y a toujours un temps de compréhension, un temps d’analyse, la rédaction du livrable et la coordination avec les équipes internes pour mettre en place la solution, l’accompagner et évidemment vérifier que les résultat répondent aux contraintes légales dans la limite du risque accepté par l’entreprise.

L’une des particularités d’un professionnel du droit est d’interagir avec beaucoup de prestataires externes (avocats, comptables, notaires, huissiers de justice etc…) tout en coordonnant les résultats de l’analyse en interne avec les collaborateurs et les clients internes (commerciaux, logistique, finance, etc…).

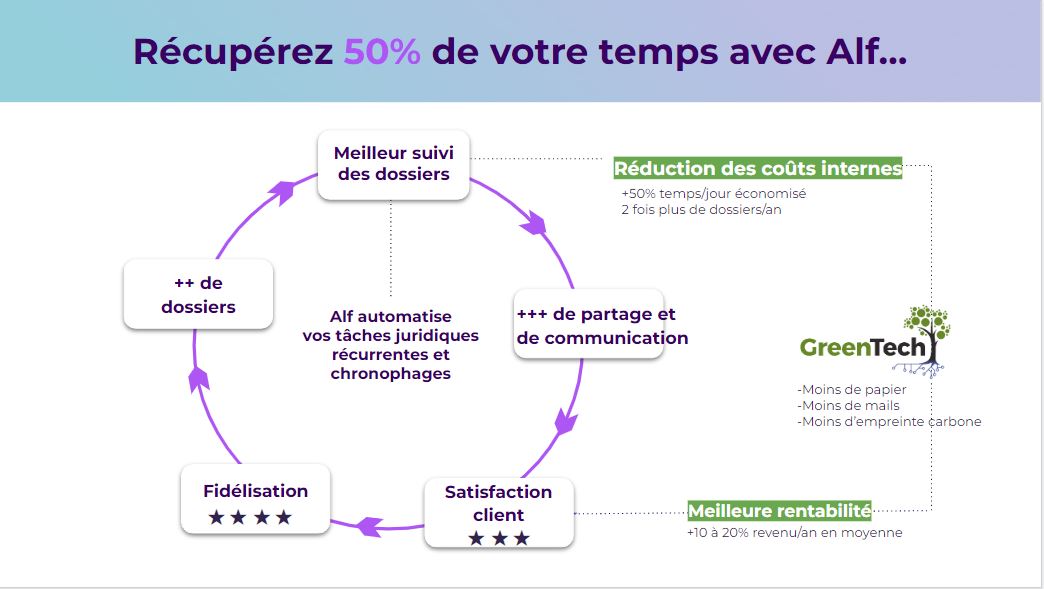

Pour ce type de prestations, nos études réalisées auprès de nos clients montrent en moyenne que 50% le temps passé sur chaque dossier récurrent, est dédié à des tâches dites récurrentes et/ou chronophages. Pourtant, ces tâches – indispensables mais à faible valeur ajoutée – ont un coût :

· Financier

· Humain

· Écologique

Ce temps passé représente selon le rapport 2019 de Legal Trend Report de Clio l’équivalent de 32.000 EUR par an et par collaborateur.

Quels sont les coûts à considérer ?

- Les salaires engagés pour les collaborateurs de la direction juridique ou du secrétariat général

- Les coûts facturés des prestations de conseils extérieurs (avocats, huissiers, notaires, etc…)

- La facturation de services interne au sein des groupes de sociétés

- Le temps passé à former les nouvelles recrues lors du renouvellement des équipes

- Les coûts cachés tels que le temps passé pour la mise en place d’opérations commerciales, les délais de traitement des mails, l’accompagnement des clients internes, la recherche d’avocats et de conseils extérieurs etc…

Ces éléments permettent d’estimer la rentabilité d’un département juridique et au directeur juridique de collaborer avec le directeur financier afin d’identifier les opportunités de croissance, identifier les talents à développer, les sources d’économies, les investissements en automatisation pour réduire les coûts inutiles.

L’examen des indicateurs de performance, le changement dans l’organisation et le recentrage de l’activité de l’équipe sur l’expertise métier conduisent à un constat simple : il est possible de passer moins de temps sur les tâches juridiques récurrentes – et indispensables – pour consacrer plus de temps aux tâches stratégiques.

Grâce notamment à la mise en place de projets d’automatisation, chaque professionnel du droit devient un expert pouvant dédier plus de temps à son expertise. Le service juridique n’est plus considéré comme centre de coût, mais il devient un contributeur à la rentabilité et à la productivité de l’entreprise ou du Cabinet.

Comment aller plus loin ?

Toutefois, le changement de positionnement et d’organisation de l’équipe nécessite tout autant une implication des équipes, qu’une compréhension des indicateurs clés de suivi de la performance pour s’engager dans l’innovation et une nouvelle façon de collaborer avec ces nouveaux outils.

Pour accompagner cette transition, nous avons vu naître, depuis plus de 10 ans, des milliers de LegalTech dédiés à l’activité juridique.

La mise en place de ces « nouvelles technologies » est désormais considérée comme un investissement important pour l’organisation, un outil de rétention des équipes performantes et stratégiques et par ricochet un levier de croissance interne. Les organisations déploient ainsi les moyens nécessaires à l’intégration de ces nouveaux outils dès lors que la compréhension de leurs bénéfices pour l’entreprise ou l’équipe est claire pour tout le monde.

Justifier l’implémentation d’un outil d’automatisation de prestations juridiques ? Choisir le bon outil ?

Généralement, les juristes cherchent la bonne solution juridique qui va résoudre tous leurs problèmes… . Attention, cette croyance n’est pas réaliste parce que – au-delà de la technologie nécessaire pour résoudre ces problèmes – ces outils doivent par ailleurs être flexibles et respecter autant le(s) habitudes de travail et que le savoir-faire de chacun dans l’organisation.

Initier un changement ou s’engager dans une révolution de l’organisation interne ?

Changer pour gagner en efficience est une chose, mais pour susciter l’adhésion, mieux vaut conserver ce qui fonctionne bien et changer ce que plus personne ne veut faire… La bonne nouvelle, certains outils, comme Alf, permettent de centraliser sur une même interface différents outils complémentaires selon les besoins de chacun, proposer de la flexibilité pour que chaque utilisateur puisse décider de ce qu’il souhaite automatiser, et de ce qu’il souhaite traiter manuellement. Peu à peu, les habitudes changent, les bénéfices de l’automatisation apprivoisent les réfractaires et chacun trouve sa nouvelle zone de confort… Alf devient un compagnon utile pour faire automatiquement ce qui est souvent oublié (archivage, enregistrement automatiques des pièces, mails, validations etc.)…

Donc, pas de révolution, nous proposons plutôt une approche flexible pour éviter les affres de la révolution.

Un bon outil d’automatisation adapté aux prestations juridiques doit permettre :

- Un meilleur suivi des dossiers (gain de temps, gain d’efficacité sur les échanges, réduction significative du risque d’erreur, etc…)

- Une collaboration optimisée (partage du savoir-faire, centralisation des dossiers, optimisation du suivi, satisfaction des collaborateurs, etc…)

- Une augmentation de l’efficience des professionnels du droit puisque moins de temps est passé sur les tâches chronophages et plus de temps est passé sur des tâches à forte valeur ajoutée (plus de temps de qualité avec les clients, plus de dossiers traités, fidélisation, etc..).

Comment ce temps gagné peut-il devenir un vecteur de croissance ?

Ce temps gagné est bénéfique pour l’organisation sur plusieurs aspects :

- Des équipes plus sereines

- Des clients fidèles et connectés

- Une organisation plus efficiente, notamment

Le directeur juridique, réel acteur pour la croissance de l’entreprise, voit son rôle évoluer dans sa relation avec son directeur financier, ses clients internes et ses équipes. L’automatisation propose un cercle vertueux où le temps gagné peut être consacré à des analyses plus détaillées des enjeux de l’entreprise ou le développement de la clientèle d’un cabinet d’avocats.

Gagner du temps pour le consacrer aux enjeux stratégiques de l’entreprise ou du Cabinet voilà notre mission chez Alf. Contactez-nous pour en savoir plus.